Em resposta a um primeiro texto com afirmações falsas, ofensivas e caluniosas do Dr. José Cardim Ribeiro, repliquei de forma breve, deixando claro, desde logo, quem é que recorria a um “modus operandi pouco honesto”. Ao mesmo tempo, sugeri que o visado concretizasse as afirmações que fazia e exigi que se retratasse publicamente do texto que escreveu. Entretanto, enviaram-me um segundo texto de Cardim Ribeiro (em anexo), publicado igualmente no Archport. Mais uma vez, o autor apresenta afirmações de idêntico teor, assim como outras que, na generalidade dos dois textos e não sendo devidamente contextualizadas e documentadas, só contribuem para o engano. Infelizmente, não tendo correspondido ao que solicitei, aliás, tendo piorado a situação, sou obrigado a publicar este texto mais alongado, onde remeto para contextos concretos e factos, retomando igualmente alguns aspectos que já havia indicado, aduzindo também alguns dos trechos mais ofensivos e enganadores do pensamento de Cardim Ribeiro. Importa ainda acrescentar que se tentou avançar para um epílogo apressado do assunto no Archport, isto sem que eu sequer tivesse tido conhecimento da situação e do segundo texto de Cardim Ribeiro. Assim se vê como descaradamente se continua a manipular informação.

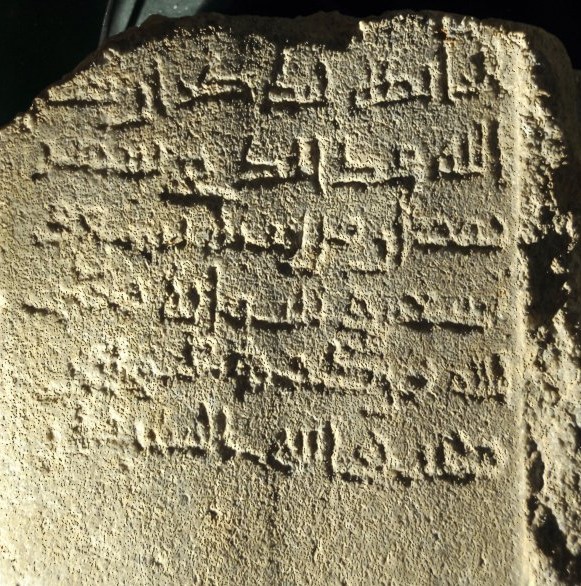

No decurso de investigações que eu estava a realizar sobre a actividade marítima e militar na costa de Sintra e Cascais, fui alertado por Tiago Machado Castro, em 2009/2010, para o facto de que uma estrutura de origem muçulmana tinha sido descoberta no Alto da Vigia, sítio onde decorriam recentes trabalhos arqueológicos. Certo tempo depois, quando estava a reunir informações para um primeiro artigo sobre a defesa costeira durante o período islâmico, abarcando o referido espaço geográfico, entrei em contacto telefónico com o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (MASMO). Daí em diante, sempre que precisei de tirar algum tipo de dúvida ou aferir assuntos/factos relevantes que podiam ajudar a compreender melhor o Alto da Vigia e a área onde se situa, passei a falar com o arqueólogo Alexandre Gonçalves, inicialmente por telefone e depois por e-mail. O objectivo, como é evidente, não era, e nunca foi, o de fazer um estudo específico sobre aquele arqueossítio, mas sim integrá-lo igualmente num contexto histórico mais alargado da costa de Sintra, área de inquestionável potencial.

Desde logo fui aconselhado por Alexandre Gonçalves a consultar os relatórios arqueológicos, pelo que me desloquei algumas vezes à DGPC (inicialmente ainda era IGESPAR) para o fazer e de acordo com a legislação então em vigor [1]. No meu texto anterior de resposta já tinha referido que as primeiras referências que publiquei sobre o Alto da Vigia, num artigo datado de 2012, mas que só saiu em 2013, foram alusões genéricas e de integração num contexto histórico mais amplo que então estava a analisar[2]. Neste sentido, usei um relatório de escavação correspondente à campanha de 2008, o qual fora entregue à tutela já em 2009[3]. Como não me disponibilizaram todos os relatórios numa das deslocações que fiz à referida instituição, se bem me recordo na primeira, tendo-me sido dito somente que o de 2009 é que estava livre para consulta, vi-me na obrigação, nesse mesmo artigo com data de 2012, de citar igualmente a página do MASMO onde se encontrava informação dedicada ao arqueossítio do Alto da Vigia [4]. Ora, como também já tinha indicado, estas fontes estão devidamente identificadas no meu artigo[5].

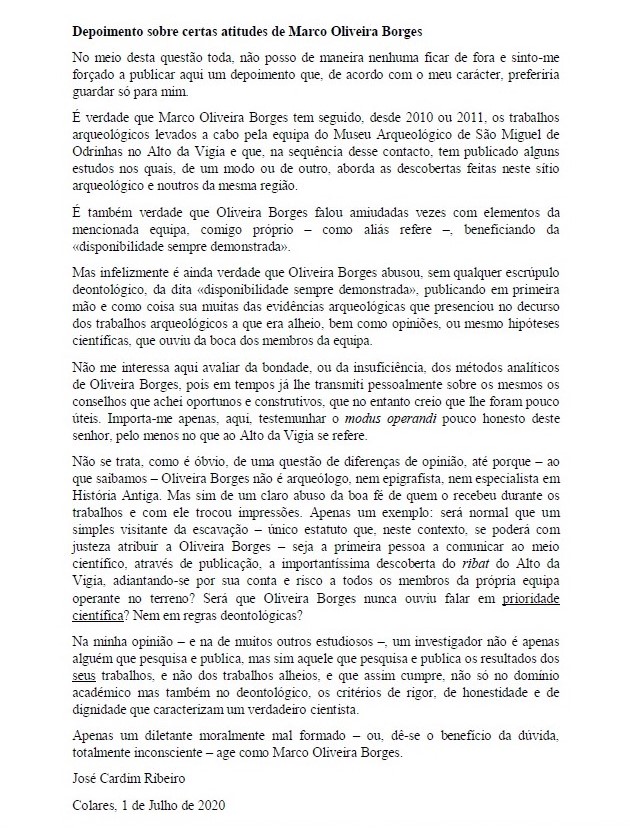

Importa ainda relembrar que esse meu trabalho foi dado à estampa já em 2013, portanto, depois da publicação de um texto de Raul Losada no número 0 de PortugalRomano.com. Revista de Arqueologia Romana em Portugal (online). É um número que, ao que parece, foi publicado a 28 de Fevereiro de 2012[6], sendo que só tomei conhecimento num momento posterior[7]. Aquele texto é a primeira publicação sobre as descobertas arqueológicas do Alto da Vigia, apresentando igualmente o ribat. Também não se pode esquecer que foi apadrinhada pelo próprio Dr. Cardim Ribeiro, enquanto “colaborador externo”. Face ao exposto, naquele meu texto antecedente ficou claro que, afinal, “o modus operandi pouco honesto” era o de Cardim Ribeiro, pois não fazia qualquer sentido o que tinha dito contra mim. Neste caso específico, que tinha sido “a primeira pessoa a comunicar ao meio científico, através de publicação, a importantíssima descoberta do ribat do Alto da Vigia, adiantando-se por sua conta e risco a todos os membros da própria equipa operante no terreno”.

Tendo sido “reavivada” a memória ao visado, em resposta, o próprio tentou atenuar a sua apressada e inglória acusação com a seguinte passagem: “faz parte dos mais elementares princípios de educação e boa convivência académica contactar os autores dos relatórios arquivados na DGPC ante de os consultar para fins de publicação de dados, e mais ainda se existe um relacionamento pessoal prévio entre ambas as partes, mesmo que sumário […]”. Ora, mais uma vez, Cardim Ribeiro está mal informado/esquecido quando toca neste assunto, pois já referi que fui aconselhado a consultar os relatórios por um dos membros do MASMO. Mas mais. Em 2016, quando estive como voluntário na escavação do Alto da Vigia e fiquei surpreendido por se ter mudado a interpretação arqueológica de “torre de facho” para “vigia”, também fui aconselhado a consultar o relatório de 2015 para melhor compreender o assunto. Por seu turno, Cardim Ribeiro referiu para lhe enviar um e-mail, sendo que responderia com informação sobre a nova interpretação e outro dos assuntos falados oralmente.

Voltando um pouco atrás, como foi recebido, em 2013, o meu artigo por parte da equipa do MASMO? A 18 de Abril de 2013, depois daquele meu primeiro artigo ter saído, enviei-o por e-mail a Alexandre Gonçalves, que, dias depois, agradeceu e indicou que, embora não o tivesse lido com toda a atenção que merecia, parecia “deveras interessante” e referiu ter reencaminhado para Cardim Ribeiro[8]. Nunca recebi qualquer feedback negativo no sentido de que tivesse cometido algum tipo de prática deontológica errada, até porque consultar os relatórios para poder enquadrar o assunto foi das primeiras coisas a que fui aconselhado pelo próprio Alexandre Gonçalves.

Nem mesmo algum tipo de problema aconteceu quando conheci Cardim Ribeiro, em 2016, altura em que tive oportunidade de lhe agradecer algumas pistas de investigação que me deu nesse momento, de pedir informações sobre as estruturas romanas descobertas no vale do rio Lizandro e de lhe enviar quatro artigos meus, tendo o próprio respondido dizendo que já havia imprimido os exemplares e agradecido o “tão suculento envio”[9]. Cardim Ribeiro enviou-me igualmente um artigo seu, ainda em versão de provas, onde até fazia uma citação do meu artigo com data de 2012, algo que me havia dito previamente. Quais as chamadas de atenção e críticas que me foram dirigidas? Nenhumas!

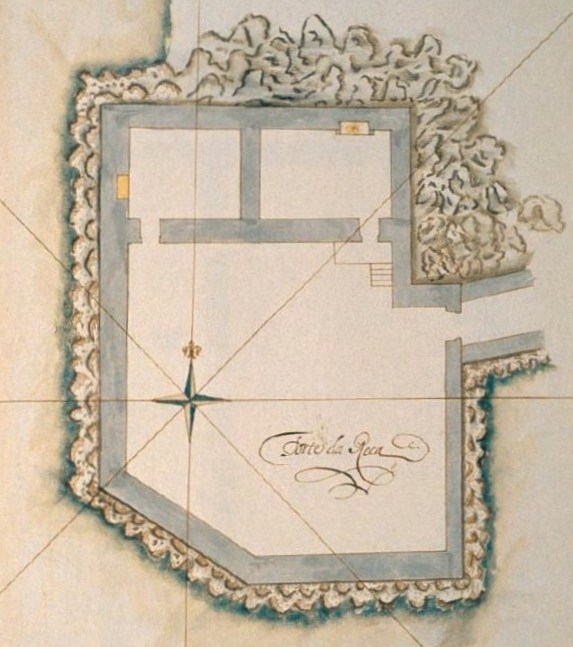

Fazendo a tal citação, no contexto da mudança interpretativa atrás referida, o autor limitou-se a indicar, em nota de rodapé, que os alicerces que, por vezes, eram referidos ter “pertencido a uma «torre de vigia», a um «facho», ou mesmo a uma «torre do facho»”[10] eram somente um mero abrigo permanente, referido também como sendo uma vigia. Ou seja, havia mudado a interpretação arqueológica que eu e outros autores tínhamos lido nas informações dos relatórios e/ou na página do MASMO[11], mas Cardim Ribeiro não indicou nenhum relatório arqueológico, o que seria o mais adequado para referir essa mudança, pois pressupõe, da parte de quem está a ler, que a interpretação era minha. Aliás, antes do meu artigo sair, e conforme já foi salientado, a informação das descobertas arqueológicas tinha sido publicada com grande destaque no texto de Raul Losada, onde é igualmente referida a torre de facho[12]. Neste contexto, assinalar as mudanças de pensamento e indicar qual a sua origem verdadeira é um passo indispensável, assim como bem exemplifica o presente contexto de polémica, onde todos devem ser elucidados da melhor forma. Qual a razão para Cardim Ribeiro ter feito o oposto?

Em Setembro de 2016, durante alguns dias, fui voluntário nos trabalhos arqueológicos do Alto da Vigia, e não “um simples visitante da escavação”. Cardim Ribeiro esqueceu-se de que a página de Facebook do MASMO e outras plataformas digitais[13], pelo menos desde 2013, publicaram alguns posts a solicitar voluntários para tal? Seja como for, durante aquele tempo tive possibilidade de conhecer melhor o sítio. No decorrer dos dias que lá estive foram sendo trocadas diversas ideias com Alexandre Gonçalves e outro dos voluntários, sendo que tive oportunidade de tentar explicar mais detalhadamente, sobretudo no âmbito da defesa costeira e com base no contexto histórico-geográfico de Sintra, a forma como interpretava aquela área junto à praia das Maçãs, divergindo um pouco da informação contida nos relatórios.

Em Novembro do mesmo ano, no âmbito do Colóquio dos 500 anos do Foral de Colares, fui, juntamente com Cardim Ribeiro, um dos oradores desse evento, tendo partilhado, inclusive, o mesmo painel. A minha comunicação foi sobre “A navegabilidade do rio de Colares e a defesa costeira durante o Período Islâmico”. Nessa altura apresentei o estado da arte sobre o assunto e algumas hipóteses explicativas novas. Nada de negativo foi proferido, isto quando o próprio Alto da Vigia integrou igualmente os meus slides explicativos, se bem que tenha sido chamado a atenção para alguns aspectos que, no entender de Cardim Ribeiro, eu deveria corrigir. Era o caso de, por exemplo, não se estar perante um rio, mas sim diante de um esteiro de mar que avançava por Colares adentro. Agradeci os comentários e, dentro do possível, assimilei aquilo que me pareceu correcto. Nem sempre se pode concordar com tudo.

No ano seguinte foram publicados novos artigos que também integravam o Alto da Vigia numa área mais alargada de Sintra, sendo que continuei a citar os relatórios arqueológicos e artigos de Cardim Ribeiro[14]. As últimas informações que usei sobre o Alto da Vigia, precisamente nesses estudos, são relativas aos trabalhos de 2015, tendo citado o relatório entregue à DGPC em 2016[15]. Portanto, tratam-se de informações anteriores à minha passagem pelo local como um dos voluntários dos trabalhos. Neste sentido, o Dr. Cardim Ribeiro incorre novamente num ruinoso lapso temporal quando, contraditoriamente, no seu primeiro texto diz:

“[…] Oliveira Borges abusou, sem qualquer escrúpulo deontológico, da dita «disponibilidade sempre demonstrada», publicando em primeira mão e como coisa sua muitas das evidências arqueológicas que presenciou no decurso dos trabalhos arqueológicos a que era alheio, bem como opiniões, ou mesmo hipóteses científicas, que ouviu da boca dos membros da equipa”.

Face a tudo o que tem vindo a ser demonstrado, acho muito estranha a atitude de Cardim Ribeiro, isto cerca de dez anos após os primeiros contactos que tive com pessoas do MASMO e durante um período em que ninguém me alertou para algum tipo de procedimento erróneo. Se eu me tivesse apropriado de dados e ideias, como é que ninguém tinha visto? Como é que nada havia sido referido? Mais incrível ainda, se havia uma opinião negativa sobre mim, então porque razão deixaram que eu participasse como voluntário nas escavações de 2016? Qual é a coerência nisto tudo? A partir de agora, parece que qualquer investigador que consultar os relatórios arqueológicos do Alto da Vigia, que se aproxime demasiado deste local, que peça algum tipo de esclarecimento ou que revele ideias divergentes, pode estar sujeito a que Cardim Ribeiro o acuse de ser alguém sem “escrúpulo deontológico”.

Outro ponto que Cardim Ribeiro acusa mas não concretiza diz respeito às alegadas “opiniões, ou mesmo hipóteses científicas” ouvidas da “boca dos membros da equipa” e que não citei. Que opiniões e hipóteses são essas? Neste contexto, aliás, convém referir, mais uma vez, que as opiniões ou hipóteses científicas trocadas não vieram apenas da parte de elementos do MASMO, pois fui tendo oportunidade de as referir igualmente, algumas vezes com base no conhecimento de fontes históricas e de pistas presentes em diferente bibliografia que não estava a ser tida em conta. É evidente que percebi, em várias ocasiões, que as minhas hipóteses não eram acolhidas, igualmente por Cardim Ribeiro.

No artigo com data de 2012, agradeci a Alexandre Gonçalves o facto de me ter referido que havia um estudo que indicava a descoberta de ânforas romanas no Mucifal[16], elemento importante para adicionar à problematização do povoamento romano na área do vale de Colares, outrora invadido pelo mar. Nesse mesmo artigo, embora num outro contexto, indiquei uma informação que havia sido partilhada por Maria Teresa Caetano[17]. Quem tiver oportunidade de ver com a devida atenção os meus artigos, vai notar outras indicações e agradecimentos deste tipo.

Olhando outro caso, num artigo de 2017 fiz questão de salientar e agradecer a indicação de uma hipótese colocada por Alexandre Gonçalves, isto durante uma das conversas que tivemos. Não poderia ser de outra forma. O assunto dizia respeito às ruínas de edifícios recentes situados mais próximos da praia das Maçãs, um deles um miradouro e outro um restaurante que estava activo na segunda metade do século XX, sendo que os mesmos podiam ter sido construídos sob plataformas sustentadas – pelo menos em parte – por muros que podiam estar relacionados com a construção de uma antiga estrutura militar. Alexandre Gonçalves indicou que se distinguiam relativamente bem das estruturas mais recentes que se encontram por cima, pelo que poderiam corresponder ao início da obra militar, que, entretanto, poderá ter sido parada[18]. O Dr. Cardim Ribeiro notou isto? Parece que não!

Atente-se numa outra passagem do primeiro texto de Cardim Ribeiro:

“Não se trata, como é óbvio, de uma questão de diferenças de opinião, até porque – ao que saibamos – Oliveira Borges não é arqueólogo, nem epigrafista, nem especialista em História Antiga. Mas sim de um claro abuso da boa fé de quem o recebeu durante os trabalhos e com ele trocou impressões. Apenas um exemplo: será normal que um simples visitante da escavação – único estatuto que, neste contexto, se poderá com justeza atribuir a Oliveira Borges – seja a primeira pessoa a comunicar ao meio científico, através de publicação, a importantíssima descoberta do ribat do Alto da Vigia, adiantando-se por sua conta e risco a todos os membros da própria equipa operante no terreno? Será que Oliveira Borges nunca ouviu falar em prioridade científica? Nem em regras deontológicas?”

Cardim Ribeiro frisa bem que eu não sou “arqueólogo, nem epigrafista, nem especialista em História Antiga”. Mas antes não ser um especialista em determinada área do conhecimento do que ser um especialista desactualizado, preconceituoso, com pretensão de superioridade e que pensa poder abafar vozes divergentes. Em vez de egos, posses e conveniências, o conhecimento universal é que deve estar em primeiro lugar. Se entrarmos na parte da necessidade de haver um contexto histórico mais aprofundado, então porque razão um historiador que estuda igualmente – por sua vontade própria – aquela região não pode aduzir ideias? Quando comecei a consultar os relatórios do Alto da Vigia, o local não estava a ser enquadrado com as questões de navegação associadas ao esteiro de Colares e à existência de um porto no interior, nem com a história militar de Sintra. Daí que isso também não viesse indicado na referida página do sítio do MASMO, assim como no texto de Raul Losada.

Naquela altura já tinha consultado e estava a citar a monografia de Colares[19], fundamental para quem está a estudar a região, de onde colhi importantes informações que ajudaram a construir o meu artigo com data de 2012 e a desenvolver mais algumas ideias, mormente para o período islâmico. Para além disso, havia diversa informação em fontes históricas e outra bibliografia que ajudava a enquadrar melhor o local, pelo que fui recolhendo e problematizando diversos dados num contexto geral da história de Sintra, onde o contributo de todos os investigadores deve ser tido em consideração. Conforme referiu o historiador Marc Bloch (1886-1944), num trecho escrito há muito tempo, mas incrivelmente actual:

“A vida é muito breve, os conhecimentos a adquirir muito longos para permitir, até para o mais belo génio, uma experiência total da humanidade. O mundo actual terá sempre seus especialistas, como a idade da pedra ou a egiptologia. A ambos pede-se simplesmente para se lembrarem de que as investigações históricas não sofrem de autarquia. Isolado, nenhum deles jamais compreenderá nada senão pela metade, mesmo em seu próprio campo de estudos; e a única história verdadeira, que só pode ser feita através de ajuda mútua, é a história universal”[20].

Surpreendentemente, dez anos após o início de investigações sobre a costa de Sintra, e depois de várias comunicações feitas e alguns artigos publicados, onde sempre citei o que tinha para citar, sou agora confrontado com este tipo de textos e de acusações. O que é que, entretanto, mudou? A 12 de Junho publiquei um post sobre o Alto da Vigia, baseado num excerto de um artigo científico publicado em 2017[21]. Alguém enviou o post a José d’Encarnação, que, como resposta, escreveu um texto tristemente depreciativo que já tive ocasião de mostrar o quão errado está. Contudo, Cardim Ribeiro não perdeu a oportunidade de me atacar, sem qualquer motivo minimamente válido, só por me aproximar do Alto da Vigia e por apresentar nos meus estudos diferentes perspectivas sobre um sítio arqueológico que lhe é querido, mas que, lamento, não é sua propriedade privada.

Concluindo, o que é mais surreal e triste no meio disto tudo é ver como pessoas com vastíssima experiência no mundo da investigação, e com estatuto académico reconhecido, conseguem, de forma perturbadoramente tranquila, distorcer e manipular factos e desprezar trabalho sério de investigação, não promovendo o debate sério e vivo, algo que seria fundamental para o avanço do conhecimento.

Marco Oliveira Borges | 2020

[1] “Os relatórios serão objecto de publicação nos termos referidos nos números seguintes e estarão disponíveis nos arquivos do IPA para consulta pública, salvaguardados os direitos de autor sobre os elementos inéditos constantes dos relatórios de progresso ou no relatório final, se este não for elaborado para publicação” (Decreto-Lei n.º 270/99, in Diário da República, I série – A, n.º 163 – 15-7-1999).

[2] Marco Oliveira Borges, “A defesa costeira do litoral de Sintra-Cascais durante o Garb al-Ândalus. I – Em torno do porto de Colares”, História. Revista da FLUP, IV sér., vol. 2, Porto, pp. 118 (n. 52) e 119 (62) (https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/11320.pdf).

[3] Patrícia Jordão, Pedro Mendes, Alexandre Gonçalves, Alto da Vigia (Colares, Sintra). Relatório dos Trabalhos Arqueológicos [de 2008], 2009. Depositado no Arquivo de Arqueologia do IGESPAR sob o código 2008/1 (584).

[4] Na altura era http://www.museuarqueologicodeodrinhas.pt/escavacoes/1/alto-da-vigia.html (consultada em 25/10/2011). Actualmente é http://museuarqueologicodeodrinhas.cm-sintra.pt/escavacoes/1/alto-da-vigia.html (consultado em 05/07/2020).

[5] Marco Oliveira Borges, op. cit., pp. 118 (n. 52) e 119 (n. 62).

[6] Raul Losada, “Monumental santuário romano do sol e da lua. Sítio arqueológico do Alto da Vigia (praia das Maçãs, Colares)”, PortugalRomano.com. Revista de Arqueologia Romana em Portugal, [2012], pp. 26-35 (https://issuu.com/portugalromano/docs/revista).

[7] Só já na minha dissertação de mestrado, entregue à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em Setembro de 2012 e defendida em Fevereiro do ano seguinte, é que citei o texto de Raul Losada, mas juntamente com o site do MASMO e o referido relatório: cf. Marco Oliveira Borges, O porto de Cascais durante a Expansão Quatrocentista. Apoio à navegação e defesa costeira. Dissertação de Mestrado em História Marítima, Universidade de Lisboa, 2012, p. 179 (n. 676).

[8] E-mail enviado por Marco Oliveira Borges a Alexandre Gonçalves (18/04/2013). E-mail enviado por Alexandre Gonçalves a Marco Oliveira Borges (23/04/2013).

[9] A conversa continuou por e-mail. E-mail enviado por Marco Oliveira Borges a José Cardim Ribeiro (8/09/2016). E-mail enviado por José Cardim Ribeiro a Marco Oliveira Borges (20/09/2016).

[10] José Cardim Ribeiro, “Ad Antiquitates Vestigandas. Destinos e itinerários antiquaristas nos campos olisiponenses ocidentais desde inícios a meados do século XVI”, in Gerard González Germain (coord.), Peregrinationes ad inscriptiones colligendas. Estudios sobre epigrafía de tradición manuscrita, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2016, p. 140 (n. 4).

[11] Cf., e.g., Fernando Branco Correia, “Fortificações de iniciativa omíada no Garb al‐Andalus nos séculos IX e X – hipóteses em torno da chegada dos Majus (entre Tejo e Mondego)”, in Isabel Cristina F. Fernandes (coord.), Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (Séculos VI a XVI), vol. I, Lisboa, Edições Colibri/Campo Arqueológico de Mértola, pp. 77 e 84 (n. 31).

[12] Raul Losada, op. cit., pp. 26-35.

[13] Para o caso de 2016, cf. https://tinyurl.com/ycd5e5d2.

[14] Cf. Marco Oliveira Borges, “A importância estratégica do conhecimento do território na formação de um sistema defensivo: o caso de Sintra (Portugal) durante o Período Islâmico”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, vol. 22, n.º 2, Bucamaranga, 2017, pp. 17-48 (https://tinyurl.com/ya49odpb); idem, “Paisagem cultural marítima de Sintra: uma abordagem histórico-arqueológica”, in Pedro Fidalgo (coord.), Estudos de paisagem, vol. III, Lisboa, Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2017, pp. 230-272 (https://tinyurl.com/yatmhrxn).

[15] Cf. idem, “A importância estratégica […]”, pp. 28-31; idem, “Paisagem cultural marítima de Sintra […]”, pp. 251-263; idem, “Navegação comercial fluvio-marítima […]”, pp. 235 e 247.

[16] Idem, “A defesa costeira do litoral […]”, p. 118 (n. 60).

[17] Idem, ibidem, p. 127 (n. 98).

[18] Idem, “Paisagem cultural marítima de Sintra […]”, p. 264 (n. 368).

[19] Maria Teresa Caetano, Colares, Sintra, Câmara Municipal de Sintra, 2000 [2.ª ed. rev., 2016].

[20] Marc Bloch, Apologia da História ou o ofício de historiador. Trad. de André Telles, pref. de Jacques Le Goff, Rio de Janeiro, Zahar, 2001, p. 68.

[21] Marco Oliveira Borges, “O Alto da Vigia no tempo dos romanos: uma interpretação alternativa sobre este sítio arqueológico”, Sintra e Cascais. Mar, Terra, História, 2020 (https://tinyurl.com/yb3nmvjj).